ARTICELS - ART

Kollwitz-Preis für Candida Höfer „Im Raum stehen und schauen“

Die Fotografin erhält den Käthe-Kollwitz-Preis für ihr Lebenswerk. Im Interview spricht sie über ihre Begegnung mit Räumen und Architektur als sozialem Ort.

Die Fotografin Candida Höfer wird mit dem Käthe-Kollwitz-Preis 2024 ausgezeichnet.

Foto: picture alliance/dpa/Jörg Carstensen

MB: Frau Höfer, die Verleihung des Käthe-Kollwitz-Preises wird von einer Ausstellung in der Akademie der Künste begleitet. Aufgrund welcher Kriterien haben Sie die Werkserien ausgewählt, die gezeigt werden?

Candida Höfer: Dem Ort und wohl auch der Geschichte des Preises entsprechend Arbeiten aus Berlin-West und Berlin-Ost und Weimar. Aus Berlin die renovierte Neue Nationalgalerie und die Komische Oper vor ihrer renovierungsbedingten Schließung; aus Weimar Bilder aus dem Neuen Museum, dem Residenzschloss und dem Goethe-Nationalmuseum.

Die Stoffkunst von Zohra Opoku - Zwischen Accra und Spreewald

Die deutsch-ghanaische Künstlerin über ihre Kindheit in der DDR, die Suche nach ihren Wurzeln und einen „Prinz von Zamunda“-Moment.

Es ist Anfang September, als Zohra Opoku in ihrer Wohnung in Accra ein Zoom-Interview gibt. An den Wänden sind einige ihrer großformatigen Stoffarbeiten zu sehen, in denen sie sich mit Erinnerung und Herkunft auseinandersetzt. Seit 2011 lebt die 1976 in der DDR geborene Künstlerin in Ghana. Während der diesjährigen Berlin Art Week wird sie zwei Artist Talks geben: im Palais Populaire anlässlich einer neuen Edition sowie im Rahmen einer Gruppenausstellung in dem privaten Verkaufsraum „Suite“, den vier Galerien zur Art Week auf die Beine stellen. Die Edition, so Opoku, beziehe sich auf ein Zitat aus dem Gedicht „Limbé“ des Négritude-Dichters Léon-Gontran Damas, in dem es heißt „Gib mir meine Schwarzen Puppen zurück“.

Zu sehen ist eine Fotografie von ihr selbst als Kind. „Auf dem Portrait bin ich zwei oder drei Jahre alt und stehe vor einem Lieblingsort meiner Kindheit, dem Bauernhof meiner Großeltern im Spreewald. Heute verstehe ich, dass meine frühen Jahre und meine Kernidentität dort definiert wurden, bevor die Schwierigkeiten in meiner Jugend aufgrund meiner Hautfarbe begannen, das Mobbing und die Frage, was Schönheit definiert.“

Besuch beim großen Fotofestival in Arles: Zwischen Kunst und Abstieg

Jeden Sommer wird die französische Stadt Arles bei den Rencontres de la Photographie zum Hotspot der Kunst. Schon lange sind die Rechten in der Region führend. Jetzt zeigen sich Risse.

Über dem schmalen Canal d´Arles à Bouc, der von der nahegelegenen Rhône abzweigt, erhebt sich die Brücke von Langlois. Van Gogh hat sie 1888 gemalt, kurz nach seiner Ankunft in dem Städtchen Arles. Ihn faszinierte das südfranzösische Licht. In den fünfzehn Monaten bis zu seinem Tod entstanden hier einige seiner berühmtesten Werke. Der Taxifahrer winkt ab, die jetzige Brücke sei nur ein Nachbau für die Touristen...

Fotografiefestival in Arles: Ironie ist eine Strategie

„Les Rencontres d’Arles“ stehen im Zeichen der Krisen, auch der Wahlergebnisse in Frankreich. Dennoch findet das Fotografiefestival eine Leichtigkeit.

Postermotiv: Cristina De Middel, „An

Obstacle in the Way“, aus: „Journey to the center“,

2021

Foto: Courtesy der Künstlerin/Magnum Photos

Im Café de la Roquette in Arles sind an diesem Sommerabend alle Tische besetzt. Es ist der erste Wahltag der vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich. Noch plaudern die jungen Arlésiens und Arlésiennes entspannt bei Bier und Ricard. Dann, um 20 Uhr, die ersten Hochrechnungen: Die rechten Lepenisten liegen mit großem Abstand vorne, in Arles selbst erhielt der RN-Kandidat Emmanuel Tache sogar 47,8 Prozent der Wählerstimmen.

Das sind beinahe 20 Prozentpunkte mehr als der Kandidat der kommunistischen Partei, Nicolas Koukas, erhalten hat, gegen den Tache am kommenden Sonntag in die Stichwahl gehen wird. Auf einmal ist die Atmosphäre auf dem Platz gedrückt, die Stimmen sind leiser geworden.

Von dem immer weiter zunehmenden Rechtsruck in Frankreich ist jedoch bei den jetzt beginnenden Rencontres d’Arles nicht viel zu merken. Der Etat des wichtigen, internationalen Fotografiefestivals sei zwar gesunken, aber dank privater Förderer sei man nicht nur auf staatliche Gelder angewiesen, so Christoph Wiesner. Der Museologe Wiesner aus Gemünden am Main leitet seit 2020die Rencontres. Die 55. Ausgabe des 1970 gegründeten Festivals trägt den Titel „Beneath The Surface“. Wiesner spricht von den sich „überlagernden Erzählungen unter einer gerade immer poröser werdenden Oberfläche der Selbstverortung und Identitätssuche“.

Antisemitismusvorwurf - Ein Manifest in den Hamburger Deichtorhallen sorgt für Aufregung

Eine indigene Künstlergruppe aus den USA rahmt ihren Beitrag mit irritierenden Aussagen zu Kolonialverbrechen und Holocaust. Der Direktor hofft auf Dialog.

Die Debatte ist aufgeheizt. Nachdem es in der lange geplanten Schau „Survival in the 21st Century“ in den Hamburger Deichtorhallen um die Frage gehen sollte, wie die Kunst mit aktuellen Krisen wie Klimakollaps, Flucht, Ausländerfeindlichkeit, kolonialhistorischer Verantwortung, Krieg, alternativen Fakten und Cancel Culture umgeht, steht das Museum nun selbst im Zentrum der Debatte.

Ein Kunstwerk des US-amerikanischen indigenen Kollektivs New Red Order, das sich mit den Folgen gewaltsamer Vertreibung der nordamerikanischen Urbevölkerung durch weiße Kolonialisten auseinandersetzt und bereits im New Yorker StadtteilQueens installiert war, wurde in Hamburg durch ein propalästinensisches Manifest ergänzt.

Darin ruft New Red Order deutsche Kulturinstitutionen, einschließlich der Deichtorhallen, dazu auf, sich gegen Israel und auf die Seite Palästinas zu stellen und entsprechend Druck auf die deutsche Regierung auszuüben. Die Gruppe sei entsetztüber den Mangel an öffentlichem Widerstand deutscher Kulturinstitutionen gegenüberihrer Regierung, die Israel und den Völkermord in Gaza vollumfänglich unterstütze,heißt es dort. Die „völkermörderischen Projekte Amerikas, Deutschlands und Israels“seien „unterschiedliche Manifestationen derselben perversen suprematistischen Logik“.

Gespräch mit US-Künstler Henry Taylor: Wie eine Art Jazz

Der Berliner Schinkel Pavillon stellt den US-Künstler Henry Taylor erstmals in Deutschland aus. Kurz vor Ende der Ausstellung haben wir mit ihm gesprochen.

Blick in die Ausstellung. Im Vordergrund: Henry Taylor,

„Another country, Ben Vereen“, 2023

Foto: Schinkel

Pavillon

taz: Herr Taylor, die mit Ihnen befreundete Malerin Jill Mulleady hat für den Schinkel Pavillon unter dem Titel „You Me“ eine gemeinsame Ausstellung kuratiert, in der sie sich mit der Objektivierung weiblicher und Schwarzer Körper in der Kunstgeschichte auseinandersetzt. Von Ihnen ist eine malerische Reaktion auf Marcel Duchamps „Nu descendent un escalier No. 2“, die als Lithografie Teil der Ausstellung ist, und Gerhard Richters „Ema (Akt auf einer Treppe)“ zu sehen. Wie kam es zu Ihrer Arbeit?

Henry Taylor:Ich habe bei meiner Version an Richter gedacht, der sich auf Duchamp bezogen hat.Bei Duchampist es wie eine Operation, das Auseinandernehmen eines Körpers. Es fasziniert mich, aber in so einem Bild kann ich mich nicht bewegen.

Bildhauerin Hannah Hallermann: Hirnströme und Scheuklappen

Die Künstlerin Hannah Hallermann hinterfragt in ihrer Einzelausstellung unseren Umgang mit Information. Eröffnet wird sie parallel zum Gallery Weekend.

Blick in die Ausstellung „Information“ von Hannah Hallermann in

der Hoto Galerie Berlin

Foto: Bastian

Gehbauer

Auf dem Weg zum Werkhof nahe dem Kreuzberger Paul-Lincke-Ufer schneit es. Es ist noch einmal sehr kalt geworden an einem dieser letzten Apriltage. Vorbei an einer Metallwerkstatt und Tischlerei liegt das Atelier der Bildhauerin Hannah Hallermann.

Hinter einem Schreibtisch mit Skizzen und Vorstudien zu den Skulpturen ihrer parallel zum offiziellen Programm des Gallery Weekend Berlin eröffnenden Einzelausstellung „Information“in der HOTO Galleryblickt man durch große Fenster auf Bambusbüsche. Dahinter steht ein Schiffscontainer, in dem die Künstlerin ihre Arbeiten lagert. Es sind großformatige Objekte aus Stahl, Eisen und schweren Schläuchen, die schon durch ihr Gewicht eine dichte Spannung erzeugen.

Australischer Pavillon in Venedig: Das Unsichtbare sichtbar machen

Archie Moore macht mit seiner Biennale-Installation auf die Unterdrückung der Aborigines aufmerksam. Dafür erhielt der Künstler nun den Goldenen Löwen.

Der zweite Künstler mit indigenen Wurzeln, der Australien in

Venedig vertritt: Archie Moore am Samstag bei der

Preisverleihung

Foto: Felix

Hörhager/dpa

Am Rio dei Giardini, dem Kanal, der das Giardini-Gelände der Biennale von Venedig durchquert, erhebt sich der würfelförmige Pavillon Australiens aus schwarzem Granit, der 2015 fertiggestellt wurde. In diesem Jahr,zur am Wochenende eröffneten 60. Ausgabe, überstrich Archie Moore, der nach Tracey Moffatt 2017 der zweite indigene Künstler ist, der Australien vertritt, die Wände des innen liegenden „White Cube“ mit schwarzer Tafelfarbe und zeichnete zwei Monate lang mit Kreide Tausende miteinander verbundene weiße Kästchen, die sich über die gesamte Fläche erstrecken: einen 65.000 Jahre abbildenden Stammbaum der Geschichte der Aborigines, der neben den Wänden des Kubus auch die Decke überzieht.

Dafür recherchierte Moore in Stammes-Tagebüchern, auf Karten, in Archiven, bei historischen Gesellschaften und in der Datenbank von Guardian Australia. Es ist ein langsames, auch körperlich forderndes Einschreiben der Geschichte in den Raum. Einige der Kästchen sind leer, weil die Informationen fehlen. Es sind Lücken im kulturellen Gedächtnis, die für jahrhundertelangeVerfolgung und Unterdrückungstehen. Einige sind verwischt, wie auf einer Schultafel. Es ist ein fragiles Geflecht von Sichtbarwerdung einer jahrtausendealten Unsichtbarkeit.

Grundsätzlich das Absurde sehen

Das Münchner Haus der Kunst zeigt eine Werkschau der 86-jährigen Joan Jonas. Ein Gespräch über ihre Anfangszeit in New York.

Joan Jonas während ihrer Performance „They Come to Us Withoug a

Word II“ 2015 in Venedig

Foto: Moira Ricci, VG

Bild-Kunst, Bonn 2022

taz: Joan Jonas, Sie sind gerade 86 Jahre alt geworden und machen seit 60 Jahren Performances. Als Sie damit begannen, waren Sie eine der Ersten, die mit verschiedenen Medien und Aufführungspraktiken experimentierten. Wie erinnern Sie sich an die Anfangszeit?

Joan Jonas: Ich habe in den 1950er Jahren Kunst studiert und zuerst als Bildhauerin gearbeitet. Als ich Anfang der 1960er Jahre nach New York kam, suchte ich nach neuen Ausdrucksformen, einer eigenen Sprache. Wir lebten in SoHo, wo in dieser Zeit sehr viele kreative Persönlichkeiten zusammenkamen. Künstler*innen, Tänzer*innen, Komponist*innen, Filmschaffende. Wir waren befreundet und haben miteinander gearbeitet. Auch Richard Serra hat damals Performances gemacht, mit der Musik von Philip Glass. Steve Reich war dabei und die Minimalisten. Es gab da noch keinen Namen für das, was wir taten, wir probierten uns aus.

Mutierte Klischees

Die Kunst des Afroamerikaners Arthur Jafa ist unbequem und politisch. Im südfranzösischen Arles zeigt die private Fondation Luma seine Werke.

Jazz-Saxofonist Albert Ayler

in der fotografischen Installation von Arthur Jafa

Foto: Andrea Rosetti, Luma,

Arles

Im malerischen provenzalischen Städtchen Arles, wo in der Altstadt im Schatten von Platanen an der Place Voltaire Pastis getrunken wird, zeigt das im vergangenen Jahr offiziell eröffnete Privatmuseum „Luma Arles“ der Schweizer Milliardärin Maja Hoffmann unter dem Titel „Live Evil“ die bisher größte Werkschau des afroamerikanischen Künstlers und Filmemachers Arthur Jafa.

Der 1960 in Tupelo, im streng segregierten amerikanischen Süden, geborene Jafa, dreht Musikvideos für Jay Z und Kanye West und wurde 2016 für seine Videoarbeit „Love is the Message, the Message is Death“ bekannt. Eine Bildcollage aus Comic, Horror und Sci-Fi, Civil Rights und Polizeigewalt.

Jafa konfrontiert darin die weltweite Umarmung Schwarzer Kultur, wie etwa Gospel, Jazz und Hip-Hop, mit ihrer gleichzeitigen Nutzbarmachung durch eine noch immer rassistisch geprägte US-amerikanische Gesellschaft. 2019 erhielt er für seine Videoarbeit „The White Album“ den Goldenen Löwen der Kunstbiennale von Venedig.

„Rasse ist unglaublich immateriell“

William Pope.L lässt gerade im Schinkel Pavillon Modelle ikonischer Berliner Bauten schreddern. Ein Gespräch über Konfrontationen und freudigen Lärm.

taz: William Pope.L, in Ihren Arbeiten verhandeln Sie die Themen Rasse, Geschlecht, Klasse und deren Intersektionalität, die Sie satirisch überspitzen. So zeigte Ihre Installation „A Vessel in a Vessel in a Vessel and So On“ von 2007 einen kopfüber auf einem Podest befestigten Frauenkörper im Piratenkostüm mit entblößten Brüsten und einem Serviertablett. Dazu, anstelle des Kopfes, eine Büste von Martin Luther King Jr. Wie haben Sie die Reaktionen darauf erlebt?

William Pope.L: Tatsächlich nie direkt, obwohl

ich natürlich damals die Kritiken dazu gelesen habe. Ein

wesentlicher Bestandteil des Feminismus der 70er Jahre war ja

diese monolithische Vorstellung davon, was Frauen sind. Da kam

die besondere Situation Schwarzer Frauen nicht vor und das

setzt sich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad auch heute

noch fort, wenn man, sagen wir mal, über Transsexualität

nachdenkt. Dazu kommt der Klassenaspekt, über den in den USA

nicht gern gesprochen wird.

Also wollte ich ...

Wie klingt ein Botticelli?

Der Sound der Farbe: Forschungsergebnisse aus Kanada machen Bilder hörbar. Mit der photoakustischen Infrarot-Spektroskopie werden Kobalt und Ocker zu Klang.

Wie würden die finsteren Bilder Neo Rauch s wohl klingen, wie die apokalyptischen, in grellen Wahnsinn stürzenden Farbstürme des ehemaligen Punkmusikers und Hamburger Hausbesetzers Daniel Richter ? Vielleicht wäre ihre musikalische Entsprechung gerade nicht die wagnerische Dunkelheit oder das zersplitternde Dröhnen eines Destruction Riffs des Metal-Helden Chuck Schuldiner . Vielleicht erinnert der Klang der Bilder an die schmerzhafte Schönheit des Picasso -Solos von Coleman Hawkins, an das weinende Altsaxofon von Ornette Coleman oder Peter Brötzmann in Lonely Woman , oder an die samtig-raue Stimme von Billie Holidays , wenn sie in Strange Fruit über die Opfer der Lynchjustiz singt.

Das Mädchen aus Memphis

Annie Leibovitz hat in ihrem Buch American Music ein sehr persönliches Portrait Amerikas entworfen. Die Bilder der Fotografin sind noch bis Anfang April in Berlin zu sehen. Fünfzehnte Folge unserer Kolumne über Begegnungen mit Musik

Ein kleiner MP3-Spieler birgt die langsame und tiefe Stimme von Annie Leibovitz. Sie erklärt ihre Ansichten Amerikas, Portraits von Musikern und Aufnahmen von Landschaften, Häusern und Innenräumen. American Music heißt das Projekt; es entstand auf einer zweijährigen Reise durch den Süden der Vereinigten Staaten. Im Mississippi-Delta sah sie die Quelle der amerikanischen Musik. Einige der Fotos sind jetzt noch bis Anfang April in Berlin zu sehen. Dann geht die Ausstellung, die in den vergangenen drei Jahren um die Welt reiste, wieder zurück in das Archiv der 57-jährigen Fotografin. Wann die Fotos dann wieder öffentlich zugänglich sein werden, ist ungewiss.

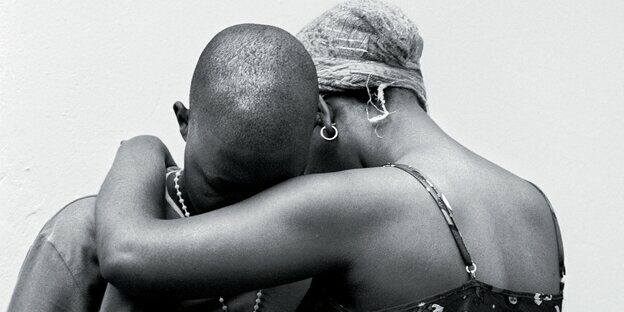

Stolz und verletzlich

Eine Frau hält schützend die Hände vor ihr Geschlecht. Zu sehen ist nur diese Geste sowie eine über den Oberschenkel verlaufende breite Narbe. Die Fotografie „Aftermath“ aus Zanele Muholis erster Serie „Only Half the Picture“ von 2004 zeigt Trauma und Schmerz einer Überlebenden der immer noch gängigen sogenannten „korrektiven“ Vergewaltigungen, um queere Sexualität zu „heilen“ und gleichzeitig vor den Folgen zu warnen.

Zanele Muholi, geboren 1972 in Umlazi, einem Townshio von Durban, und überwiegend dort lebend und arbeitend, bezeichnet sich selbst als „Visual Activist“.